スマートロックの登場により、私たちは「鍵をさす」という日常の動作から解放され、よりスマートで快適な生活を手に入れました。しかし、その「便利さ」の裏側には、見過ごされがちな大きなリスクが潜んでいます。

鍵と防犯のプロの視点から、スマートロック運用における**「締め出し」リスクの本当の恐ろしさと、万が一に備えて私たちが必ず残すべき物理鍵の絶対的な必要性**を解説します。

🔐 絶望の4万円?スマートロックで締め出される「本当の恐ろしさ」

スマートロックのトラブルで、最も恐れるべきは「家に入れない」という状況そのものよりも、それに伴う「高額な出費」です。

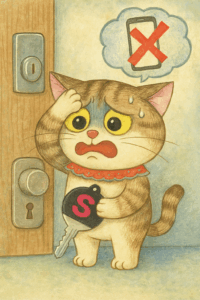

1. スマホ忘れは「即座に締め出し」

「唯一の解錠手段」としてスマートフォンに依存している場合、部屋にスマホを置き忘れて外出してしまうと、帰宅時に家に入れないという事態に直面します。この「うっかり」が、鍵屋を呼ぶ緊急事態に直結してしまうのです。

2. トラブル時の解錠費用は住人が全額負担

テレビでも特集された事例ですが、スマートロックが故障して開かなくなった際、町の鍵屋を呼んで解錠してもらうと、約4万円もの高額な費用が発生することがあります。

この解錠費用は、多くの場合、物件オーナーや管理会社ではなく、住人が100%自己負担となります。

便利だと思って導入した技術によって、ある日突然予期せぬ4万円の出費を強いられる。これが、スマートロック運用における「意外な盲点」であり、入居者の不満や管理会社への信頼を大きく損なう最大の原因となります。

🔋 故障の多くは単純な原因。開かなくなる3つの要因

スマートロックは電子機器である以上、従来のシリンダー錠にはないトラブルに見舞われます。開かなくなる原因は、実は非常にシンプルなものです。

- バッテリー切れ:充電忘れや電池の残量不足は、最も多いトラブルです。

- システムエラー(フリーズ):アプリや本体システムのフリーズにより、通信を受け付けなくなることがあります。

- 通信障害:スマートフォン側のOSアップデートや、Bluetooth、Wi-Fiなどの通信環境の変化によって、認証がスムーズに行えなくなることがあります。

🔑 プロが提言する「リスクゼロ」に近づける運用術

スマートロックは正しく運用すれば大変魅力的な設備です。リスクを知り、「多重バックアップ」体制を構築することこそが、プロが推奨する唯一の解決策です。

(1) 一般ユーザー向け:あなたの身を守るための3原則

スマートロックを導入済みの方、これから検討される方は、以下の3点を徹底してください。

- 物理鍵を「最後の保険」として必ず持つこと 従来のシリンダー錠(物理鍵)は絶対に撤去せず、解錠不能時のための最終手段として、自宅外の信頼できる場所に保管しましょう。物理鍵こそが、予期せぬ4万円の出費を防ぐ生命線です。

- 単一の認証手段に依存しないこと スマホ認証だけでなく、非接触キー(タグ・カード)、暗証番号、指紋認証など、複数のバックアップ認証手段を持つ製品を選びましょう。

- バッテリー残量を習慣的に確認すること 電池が切れる前にアラートが出る製品を選ぶ、または定期的に残量をチェックする習慣を身につけましょう。

(2) オーナー・管理会社向け:入居者トラブルを防ぐためのリスクヘッジ

入居者の満足度を守り、トラブルを回避するためには、導入前のリスクヘッジが不可欠です。

- 物理鍵の併用とルールの徹底 必ず既存のシリンダー錠を残し、**「解錠不能時やスマホ忘れ時の対応は住人の自己責任」**であることを、契約時や入居時に書面で明確に伝え、物理鍵の使い方を徹底して説明してください。

- 多重バックアップ機能を持つ製品の選定 シリンダー錠の撤去が必要なスマートロックは避け、非接触キーや暗証番号入力機能など、スマートフォンに依存しない緊急解錠手段が搭載された製品を優先的に選んでください。

✅ まとめ:利便性とリスクを正しく天秤にかける

スマートロックは、私たちの生活を豊かにしてくれる素晴らしい技術です。しかし、その「便利さ」に盲目的になることなく、トラブル発生時の**「高額な自己負担」というリスク**を知ることが何よりも重要です。

スマートロックを導入する際は、必ず鍵と防犯の専門家に相談し、物理鍵という「最後の保険」を維持した上での、安全な運用体制を構築しましょう。

秀巧金属は製品に関するご相談、お問合せ、お見積大歓迎です。

遠慮なく下記よりお問い合わせください。